No.218 辛子明太子

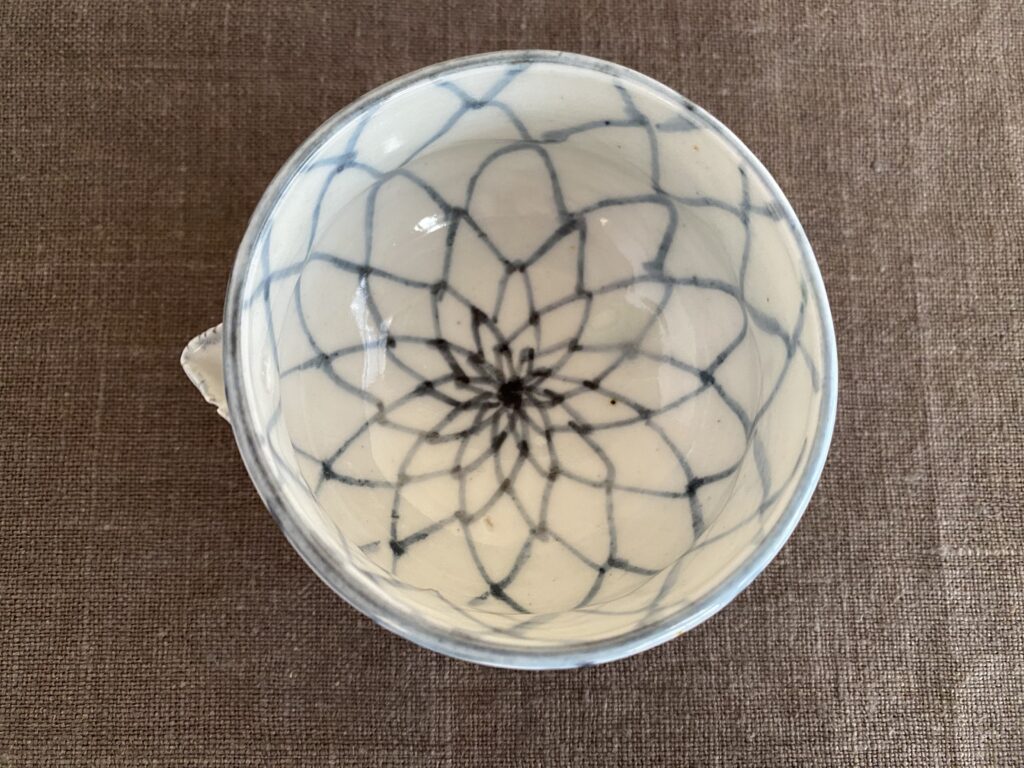

片口の注ぎ口は用途と言うよりはむしろデザインなのだろう。側面の縁が反って注げるような形に作られている物もあるけれど、この器のように本体に穴が有って外側に注ぎ口が後から付けられている物もある。

この器の注ぎ口も実用にはそぐわないくらい本体に対して小さすぎるけれど、そのディテールとバランスがとても可愛らしい。器の作者は 第12代 永楽 善五郎(和全 1823〜1896)。

この器は猪口と言っても、今の付け醤油のように個人個人で使う酢を入れていた酢猪口。江戸時代から米酢は存在していて、日本酒作りから派生したものと考えられている。日本酒が濁り酒から濾過した清酒に移って行く過程で、その搾りかすである酒粕を使った赤酢は、甘味があって風味も良く、寿司に使われて当時の主流だったらしい。塩、醤油の皿と並んで酢猪口が並ぶ食卓の情景は一般的だったようだ。今日は辛子明太子を盛ったけれど、いつも私は酒を注いで、ぐい呑として使う事が多い。

この、網手(あみで)と呼ばれる呉須で描かれたシンプルな網柄は、古染付でよく使われている。模様の発祥は中国なのか日本なのか判らないけれど、シンプルが故に普遍的だ。もし、私が絵付けをしたなら、この小さい猪口に合わせたもっと細かい網目を描いたのではないかしら。などと思う。でも、それだとありきたりで魅力の乏しい器になっていただろう。和全が描いた大きめの、この網目だからこそ、この器の良さが引き立っている事に気付かされる。

器 染付 網手 片口酢猪口 径7cm 高4,5cm

作 第12代 永楽 善五郎 (和全)