No.224 人参しりしり

子供の頃は嫌いな食材が沢山有って、人参もそのひとつだった。それが今では好きな野菜のひとつになった。人参を山で買って、沢山ある時はこの”人参しりしり”や”人参のラペ(No.33)”などを作り置きする。

”人参しりしり”は沖縄の料理。随分前に沖縄を訪れた時に知った。もうその頃には人参は好きになっていた。厳密に言うと、今回作ったのは”しりしり風”。沖縄には”しりしり器”と言う調理器具が有って、それで人参を”しりしり”して作るのが “人参しりしり”という料理だ。金属の板に加工がしてあって、その上を野菜をスライドする事で簡単に形の揃った千切りとかスライスが作れる、そんな器具のひとつ。しりしり器は持っていないので、チーズをおろす四面体の器具で作ってみたりもするのだけれど、今回はシンプルに包丁で千切りにした。包丁で切ると切り口が滑らかで、歯触りもシャープ。しりしり器で作ると、切り口に凹凸が多いので、味が滲みやすく歯触りも柔らかくなる。その時の気分で使い分けている。味付けはお出汁と酒、砂糖、少しの醤油で甘めに作る。最初に胡麻油で炒める事と、白胡麻を振り掛けるのがポイント。

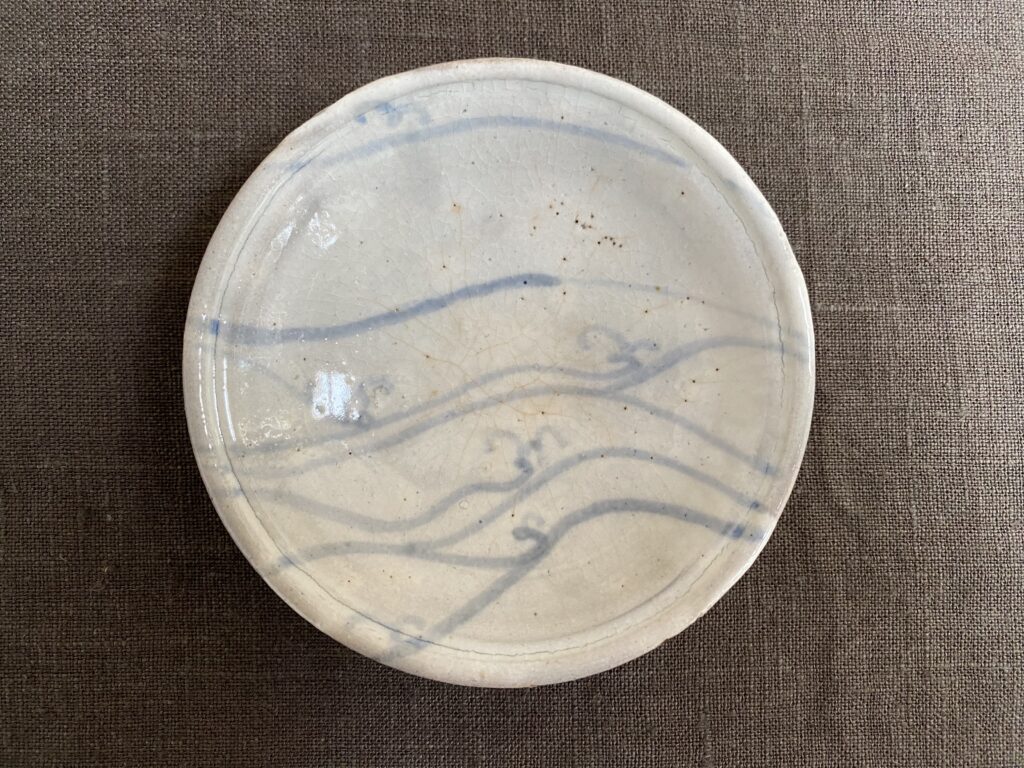

盛った小皿は古曾部焼(こそべやき)。裏の印から第3代 五十嵐 信平 (1833〜1882) の作と思われる。元々の古曾部焼は、平安時代の僧侶で俳人の 古曾部入道 能因(988-1050) が、古曾部(現在の大阪府高槻市)で手捻りで陶器を作ったのが始めらしい。その後、安土桃山時代〜江戸時代初期の寛永年間まで焼かれていて、小堀遠州による遠州七窯のひとつとされた、との言い伝えが有る。が、残念ながらこの頃の物は残っておらず、窯跡の所在も不明との事だ。

その後、江戸後期に京都で作陶を学んだ 五十嵐 新平 が高槻市古曾部に登り窯を開いて再興した。古曾部焼の窯は五十嵐の一軒だけなので、五十嵐の窯が古曾部窯となる。以降代々 ”古曾部” の印を使って高取、唐津、絵高麗、南蛮写などの作風で作陶した。初代、2代は”新平”との記載だが、3代から”信平”となっているので、理由は判らないが3代で名前の字を改めたと思われる。この五十嵐による古曾部窯は120年ほど続いて、5代の時に廃窯になっている。

この小皿、見込みの面だけに白い釉薬を掛け、呉須で波を描いている。厚めに掛かった釉薬に青の線が涼しげに見える。裏側は白の釉薬は掛けず土のまま、高台も無く底面は真っ平。底の円形を中心に、皿の縁まで等間隔で相似形の6つの円が彫られている。素朴な印象で愛着の沸く。

器 古曾部焼 小皿 径10cm 高2cm

作 第3代 古曾部窯 五十嵐 信平