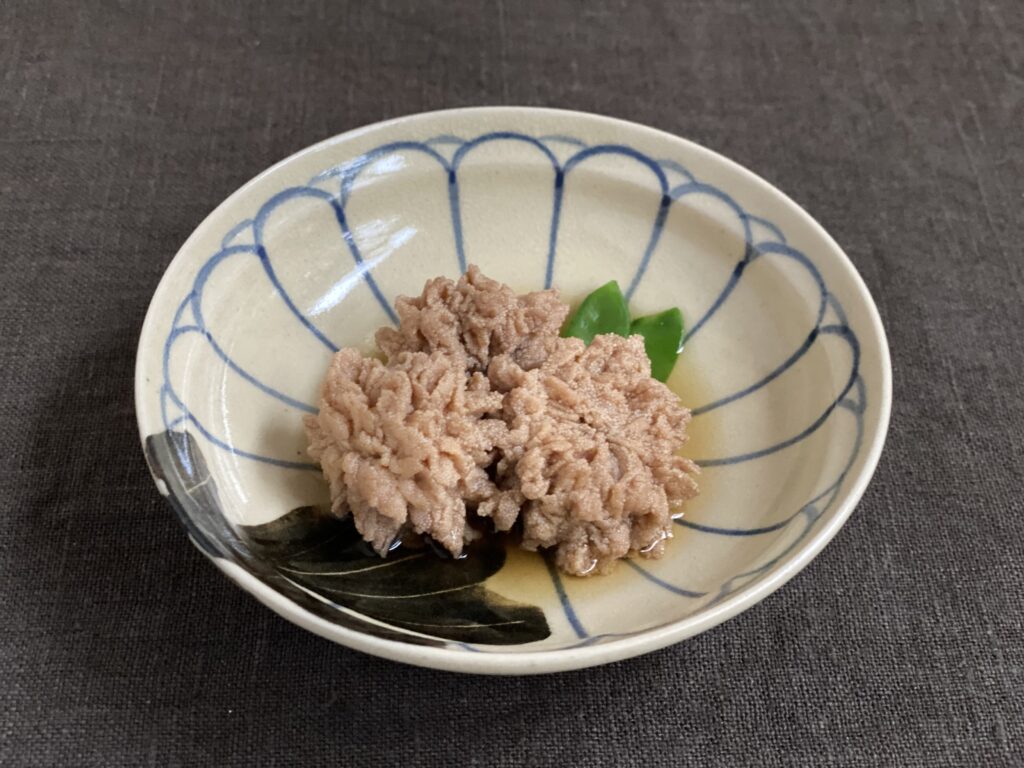

No.253 たらこの煮物

魚屋の店頭で生の助惣鱈の子、生たらこを見つけ久しぶりに大好きな煮物を作った。まだ少し粒が小さめだけれど、塩漬けのたらことは違うしっとりとした舌触りに “そうそう、これ” と思い出す。

たらこは岩倉焼の菊の小皿に盛った。皿いっぱいに具象的な菊が呉須で描かれ、鉄釉で一枚、大きめの葉がのぞく。細い均一な線描きの菊に対して、葉は筆の面を使った濃淡で絵画的に表現されている。釘で鉄釉を削ぎ取った線によって葉脈が表現されている。菊の花だけだと紋章のように感じるけれど、この葉の表現はとても柔らかく、生きている植物を感じる。花と葉の対照的な表現が同居して、不思議な雰囲気を作っている。

岩倉焼は京焼のひとつで、柔らかくてきめ細かい乳白色の薄い作りが特徴。絵付けには呉須と鉄釉を使い、余白を残したさっぱりした物が多い。皿の見込みいっぱいに描かれたこのような岩倉焼はあまり見た事がなく、珍しいのではないかと思う。

器 岩倉焼 菊絵小皿五枚 径11,5cm 高3,5cm

作 不明