No.33 人参のラペ

子供の頃は好き嫌いが多く、人参もそのひとつだった。給食では高い頻度で登場するので、苦労した思い出がある。火を通さない人参は青臭さも有って特に敬遠していたが、今は生でも煮てもとても美味しくいただくようになった。

ラペはフランス語で、文字通り千切りとか細切りを意味する単語だそうだ。細い千切りにした人参に軽く塩をまぶし、少し置いて滲み出した水分をしっかり搾ると、人参のくさみが取れ、ほんのり塩の下味も付く。私はこれにワインビネガーとオリーブオイル、蜂蜜と塩胡椒を和えたドレッシングでマリネする。これだけでもシンプルで充分美味しいけれど、干し葡萄とオレンジを加えると、それぞれの甘味と酸味、香りが加わって深みのあるワンランク上の味になる。トッピングは軽くローストした胡桃を砕いたもの。ナッツの食感と香ばしさで、さらに味に変化が加わる。

作りたてより一晩置いた方が、干し葡萄の甘味、オレンジの酸味が全体に回って一体感が出て旨味が増す。少し多めに作って、常備菜として数日楽しむ事が多い。カフェ風に、大きい皿に盛合わせる一品としても映えるメニューだ。

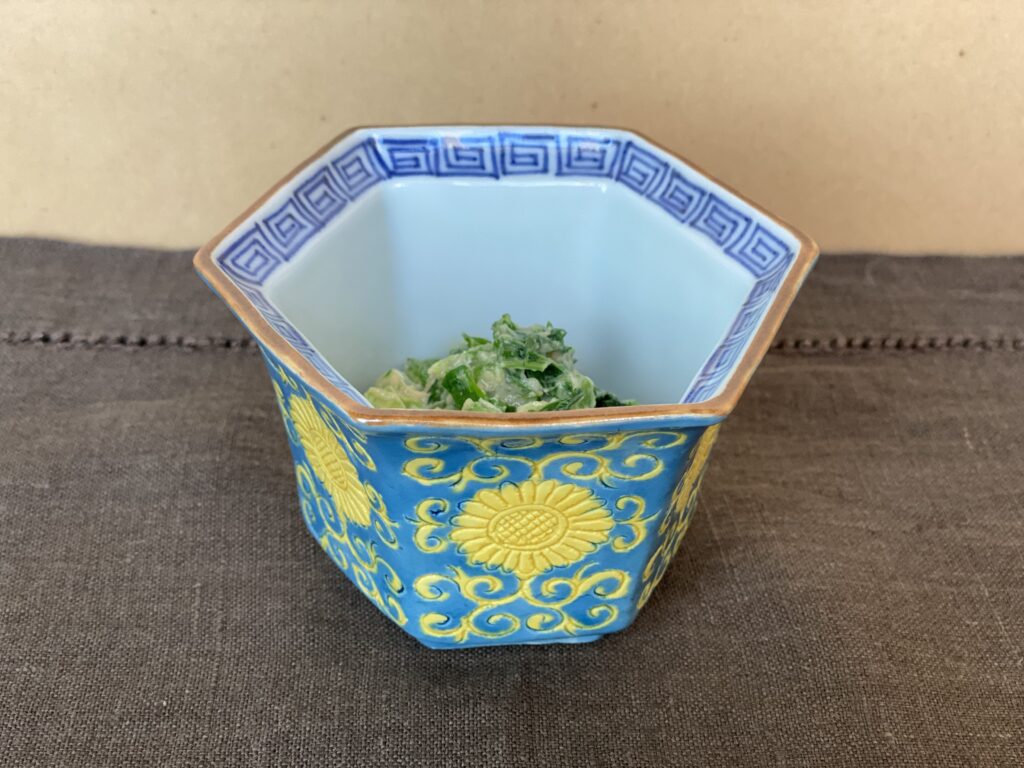

器はスージー クーパー(Susie Cooper)。 No.9 の回で使った皿と同じシリーズの絵柄のサラダボウル。カラフルな色使いの器で、人参のオレンジ色と重なるけれど、夏の暑い陽射しに負けないビタミンカラーに元気を貰える気がする。

器 スージー クーパー サラダボウル 径22cm 高5,5cm