No.193 パプリカのマリネ

色が鮮やかなパプリカ。昔は粉状の瓶詰めスパイスと、筒井 康隆の小説でしかその名を知らなかった。野菜の種類はここ数十年でどれだけ増えたのだろう。

パプリカの原産地はハンガリーらしい。原種はコロンブスがアメリカ大陸から持ち帰った様々な唐辛子の種を品種改良してハンガリーで作り出された野菜で、スペインではピメントと呼ばれる、と。ピメントってグリーンオリーブの実の、種を除いた穴に詰められている、あれだ。色も味もパプリカそのものなのに、今までなぜ気が付かなかったのだろう。

調べてみたらパプリカはピーマンと同じナス科唐辛子属の野菜で、ピーマンとは品種違い。肉厚でジューシー、甘味のあるパプリカは、ピーマンと比べるとビタミンCは約2倍、カロテンは約7倍あるそうだ。スープや炒め物、加熱しても色が変わらず鮮やかで、とても使いやすい。因みにスペイン料理でよく使うスパイスのパプリカは、実の皮のみを乾燥させて粉末状にしたものだそうだ。

昔、アルバイトで勤めていたスペイン料理の店で、夏野菜のマリネと言うメニューがあった。茄子と2色のパプリカをオリーブオイルを塗ってオーブンで加熱。皮を剥いて食べやすい大きさに切り分け、マリネ液に漬け込む。残暑のこの時期、酸味のあるさっぱりした料理でちょうど良い、と思いだした。茄子は無かったのでブロッコリーで彩りを加えた。

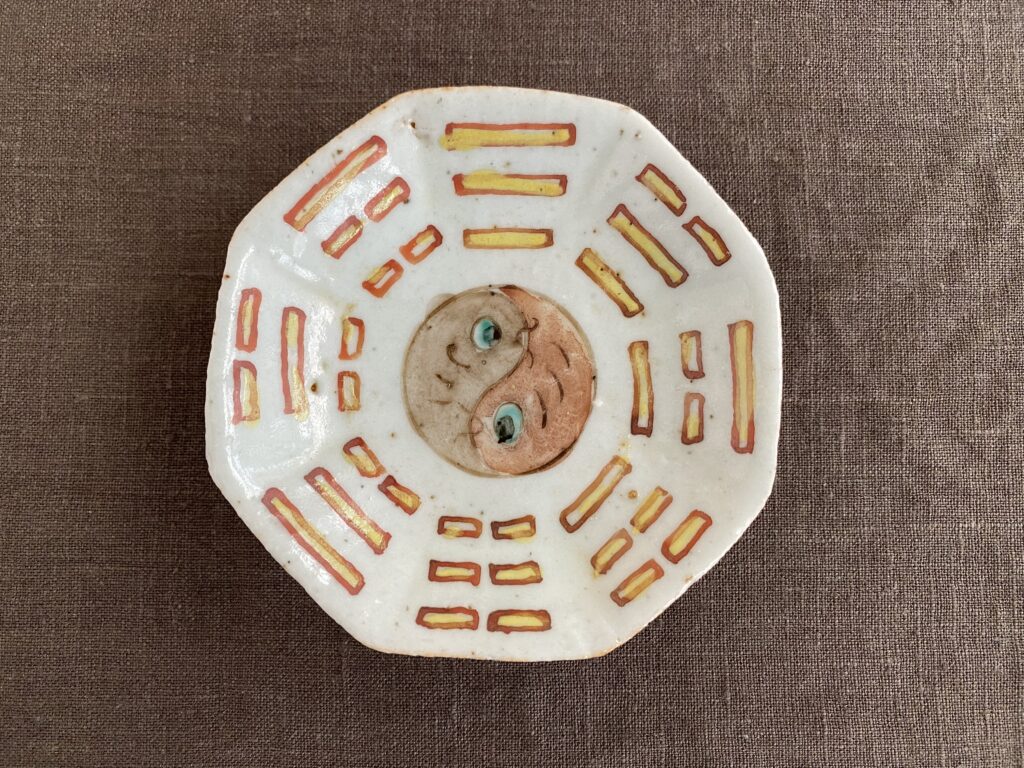

パプリカの赤と黄を見て、大好きな小皿に盛り付けた。太極紋が中央に、その周りに八卦。古代中国から伝わる ”当たるも八卦、当たらぬもの八卦” が描かれている。土も釉薬も粗く、上手(じょうて)ではないけれど、少し前の時代の中国の色絵で、小さいながら存在感のある皿だ。高い高台と、八角形のバランス、厚く掛かった釉薬と、その絵の素朴さがとてもバランスが良い。つい使いたくなる一枚だ。

器 色絵 対極紋 八角小皿 径11cm 高3,5cm

作 中国