No.154 揚げ出し豆腐

もう、随分前に放送されたTVドラマで、現代の医者が階段から落ちた拍子に江戸時代にタイムスリップしてしまうドラマがあった。原作は漫画で、調べてみたらドラマが放送されたのは2009年、続編となる完結編が2011年の事。タイトルは『JIN-仁』。主人公のタイムスリップしてしまう医師、南方 仁は、抗生物質も無い時代に、その時代でも医師として奮闘する。坂本 龍馬や勝海舟なども登場して、とても面白かった。

江戸時代にタイムスリップしてしまった仁先生は、若い武士に助けられ、その一家の居候となる。その家で仁先生の好物が揚げ出し豆腐。前置きが長くなったけれど、それ以来、私の中で揚げ出し豆腐はそのドラマと結び付き、つい仁先生を思い出してしまう。

そもそも江戸の終わり頃に揚げ物料理が有ったのか、と調べてみたら、あのドラマを観て私と同じように感じた方が居たらしい。その回答は、『江戸中期に出た豆腐料理の本に、揚げ出し豆腐は掲載されていたので、この物語の江戸後期には一般の食卓にも出ていただろう』と。食用油なんて貴重だったのでは、と思ってしまう。カリッと上がった衣に漬け汁が沁みて、中は熱々の豆腐。当時とは違ってメイン料理にはならないけれど、今でも作りたての揚げ出し豆腐は心温まるご馳走だ。

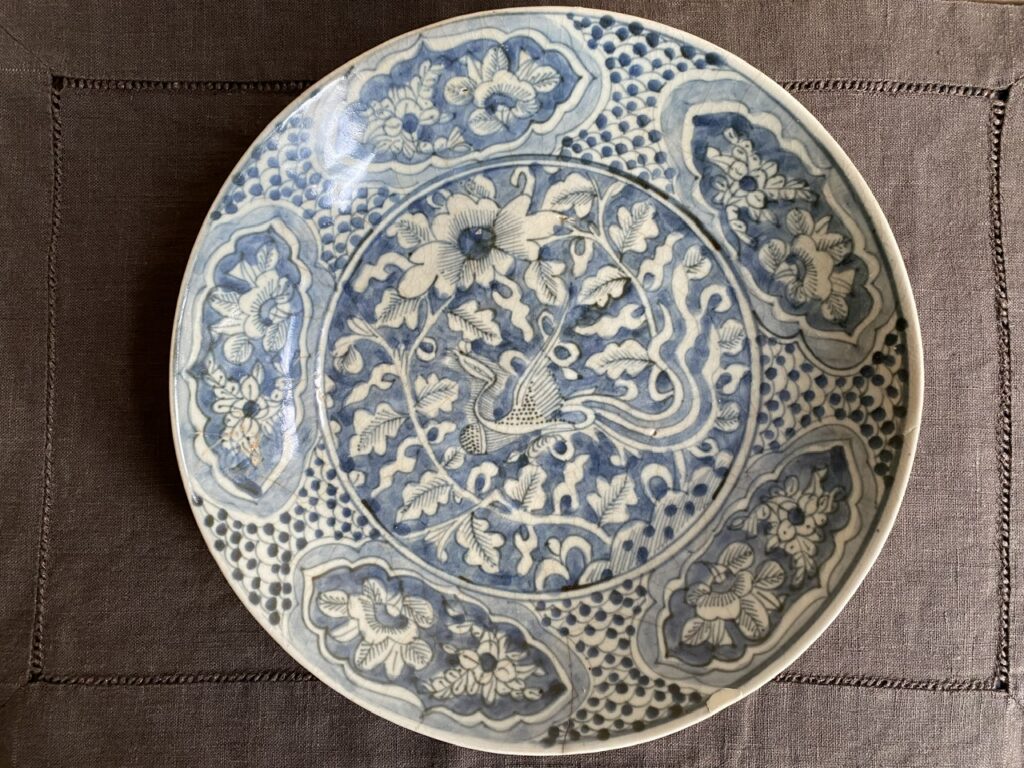

この器は呉須染付。五つ組の向附けで、所々ホツ(欠け)の直しがある。少し不恰好だけれど、鳳凰と思われる鳥が見込みにもに描かれている。

呉須染付は、呉須赤絵と呼ばれる中国の陶器の中で呉須の青だけを使った、古染付のような見え方のものを指す。漳州窯(しょうしゅうよう)で焼かれていたこの呉須赤絵や呉須染付は、格調高い特別なものではなく、むしろ大量生産の雑器で、形状も多くは皿や平鉢などに限られている。同じ時代に景徳鎮で作られ、日本に運ばれて来た古染付や祥瑞とは性格も格も違う焼き物だった。とは言え、長い年月を経て今に残っている。作られた頃の位置付けは別として、古染付と共に呉須染付も日本で長く大事にされて来たのだ、と嬉しく思う。

器 呉須藍絵端反 五脚組 径12cm 高6cm