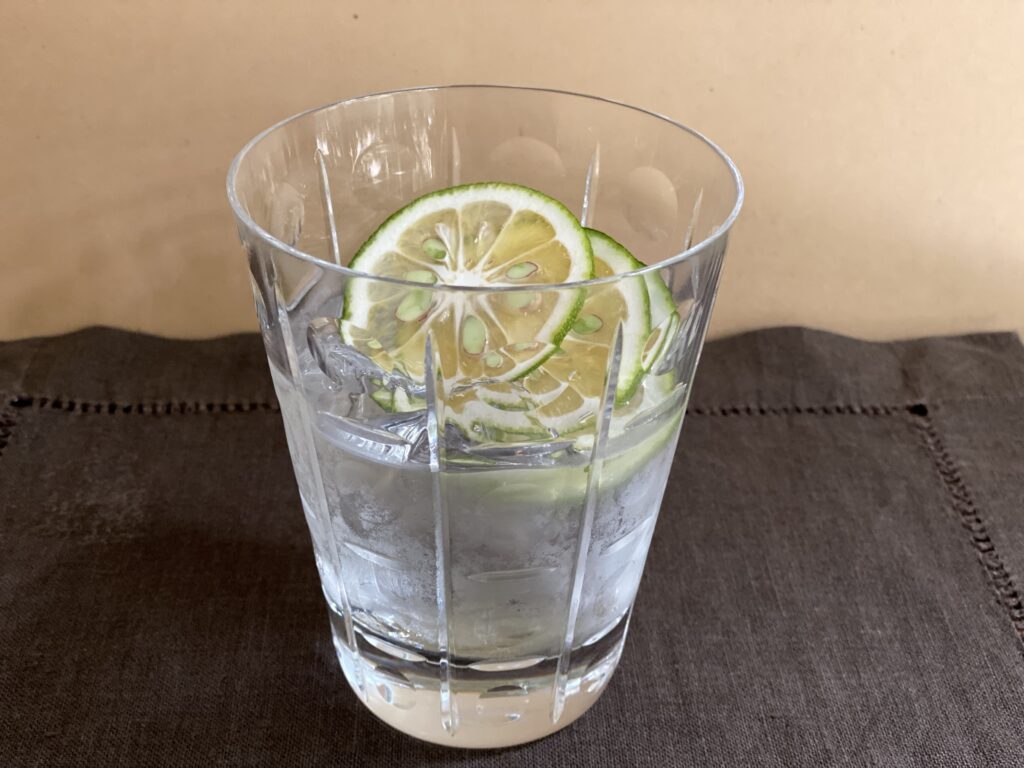

No.84 焼酎のロック

大分県特産のかぼすが、今年も親戚から届いた。大きくて、皮は緑が深く果汁がたっぷり。既に何度も魚の塩焼きなどの料理で美味しくいただいている。だが料理ではなく、この焼酎のロックにスライスしたかぼすを浮かべるのも美味しい。一度、メキシコのコロナビールを気取ってビールに絞ってみた。柑橘の香りが香って夏向きではあるけれど、少し苦味が強くなるので、私はこちらの焼酎のロックが気に入っている。

このバカラのタンブラーは、現代の物でアンティークではない。しかし、バカラ自体の発祥は1764年だそうで、260年近い歴史があると知って驚いた。バカラは、フランス北部のロレーヌ地方、バカラ村のクリスタルメーカーで、ルイ15世の認可によって創設された、と公式HPに記載がある。世界史で学んだブルボン王朝第4代フランス国王、ルイ15世。260年前だものなあ、と気が遠くなる。260年前の陶器はそれほど珍しくはないが、その時に出来たブランドが、今も変わらず同じアイテムを作り続けているのは凄いことだと思う。

バカラの近世のグラスを使って、いつも感じるのはその重さだ。クリスタルは元々ガラスより重い上に、バカラのグラスは、底の部分が厚く作られ、底に近い部分もグラスの口よりかなり厚みが増している。だから全体の重量も重いけれど特に下部に重量感があり、それが持った時の安定感、机に置いてあって倒れる事はまず無いだろうという安心感に通じるのだと思う。

我が家には古いバカラのグラスや器は他にも在るが、こういった大きめのタンブラーは最近のデザインなのだろう、古いものを見掛けることが無い。大きい透き通ったタンブラーに氷をたっぷり入れて、透明な焼酎を注ぐ。瑞々しいかぼすの断面が一層清涼感を感じさせる。

器 BACCARAT クリスタルタンブラー 径 10cm 高12cm