No.53 年越し蕎麦

大晦日に縁起を担いで食す年越し蕎麦。一般的には日本蕎麦が主流だが、細くて長い麺という括りからか、特産の地方ではうどんだったり沖縄そばだったりするそうだ。

家族で集い側(そば)に居るという語呂合わせという説や、蕎麦の細長い形体から長い寿命を希うという説もあるそうだが、いずれにしても願いの意味を込めた食習慣だ。添える薬味の葱は一年の苦労を労う(ねぎらう)という思いも込めた、とこれは少々こじつけのようにも感じるが、何にしても蕎麦に葱は欠かせない。私は、薬味にはかなり執着する方だと自覚している。私にとって麺類の葱は、顔で言えば眉のような物で、無いととても奇妙で間抜けな印象を受けるのだ。

洋風のハーブも好きでよく使う。使いこなすと言える程ではないが、鉢植えで数種類育てていて、重宝する。ハーブに関する文章を読んでいた時に、ジャパニーズハーブという文字を見つけた。葱は野菜としての食し方も有るが、薬味としての葱や紫蘇、芹や茗荷はジャパニーズハーブだと。ハーブと言うと西洋料理にイメージが固定されていた私は確かに、と妙に納得してしまった。近所のスーパーでも手に入るほど流通量も多く、日本人にとってそれだけ身近なハーブと言うことだろう。

好きな蕎麦屋で、大根おろしと山葵に生湯葉が添えられた蕎麦がある。丼に盛られていて、蕎麦つゆを掛けていただく。今年はそれを真似てみた。山葵は香りを、辛味は大根おろしで、これが蕎麦とよく合う。

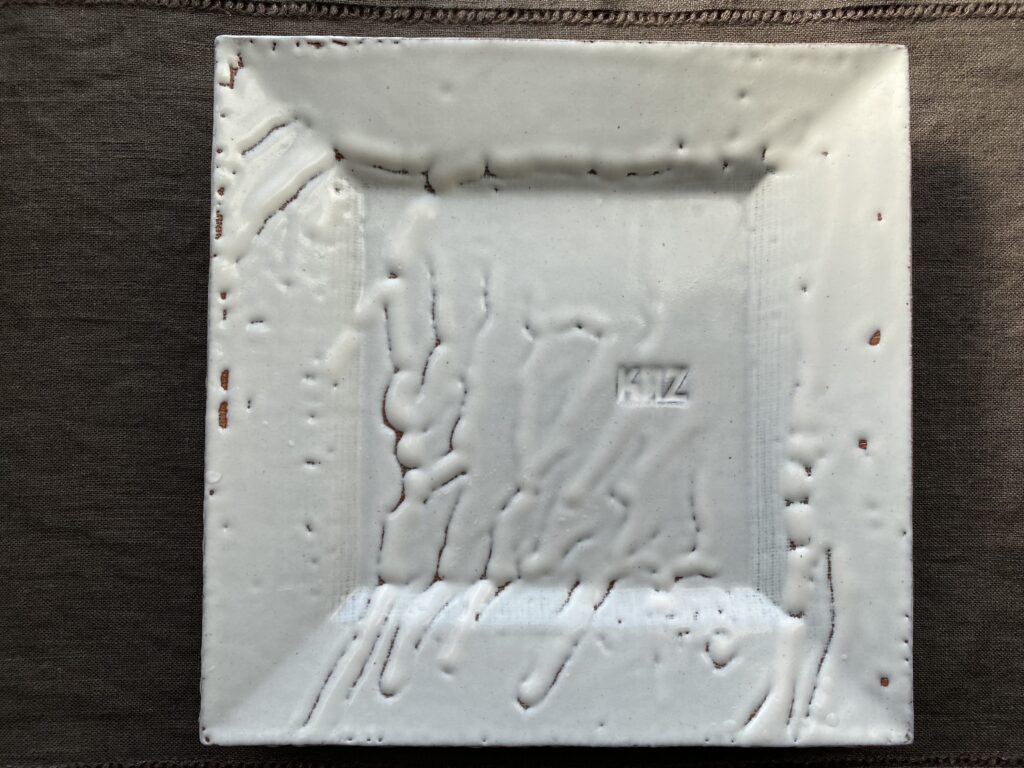

器は、薄い作りの漆塗りの鉢。箱は無く、本体に名も無い。どなたの作か判らないし、入手の経緯も覚えていないのだが、よく使っている。とても薄く、木目が透けた生地に挽いた轆轤目の凹凸が有り、かかる漆が滑らかだ。手にすると見た目よりずっと軽い。暖かみのある漆で、冷たい蕎麦を盛っても温もりを感じる器だ。

今年の元旦から始まったこの『うつわ道楽』もちょうど一年を迎える事ができた。お節で始まり、年越し蕎麦で締めくくり。来年はどんな料理、どんな器で楽しもうか。

器 漆鉢 径 18cm 高 8,5cm

作 不明